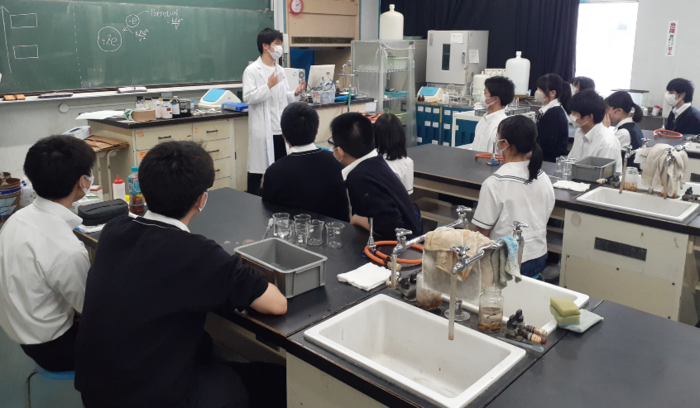

12月に卒業生による実験教室「栄東ラボ」(2024年度第5回)が開催されました。

今回は、在学時より地学の分野を探究し続けていた佐藤君がメイン講師を務めました。雲が発生・発達する過程について講義・演示実験・生徒実験を行っていただきました。

理科研究部【合同】 最新情報

特別活動

【中高理科研究部】 卒業生による「第4回栄東ラボ」を開催しました

10月26日(土)の午後に、標記の第4回栄東ラボを開催致しました。

今回は、「みんなで考える神経ネットワーク」でした。43期の岡田祥功君・片桐蓮君、41期の島村泉里君が講師を務め、中学1年生~高校2年生までの20名程の生徒が参加をしました。参加をされた生徒の感想と活動の様子の写真を掲載致します。

------------

星野君(高校1年生)の感想

第4回栄東ラボでは、神経系について学習した。始めに神経の種類や働き、どのように情報を伝達しているのかについて講義を受けた。高校1年生は、今回の中間テストの生物の範囲で神経系の働きについて学んでいたため、講義内容をスムーズに理解することが出来た。その後、アクティブラーニングとして感覚神経の情報伝達速度を、実験方法から実証まで参加者のみで考え求めた。

このラボでは、学校の授業では学べないような詳しい話も聞くことができた上に、現役大学生の先輩方による講義ということで質問もしやすく、楽しみながら学ぶことができた。栄東ラボは好奇心を満たしながら学習して 、知識を深めることが出来る貴重な機会である。次回もぜひ参加したい。

藤原さん(中学3年生)の感想

私が参加した今回の栄東ラボは、現役医学部生が教えてくれました。始めの講義では、神経はどのような働きをしているか、予想を立てながら先生の解説を聞きました。未履修のはずの中学1年生が活躍していました。

次に「感覚神経の伝達速度を計る」というテーマで、実験の計画から実際の速度との比較までを行いました。神経伝達速度の実験があることについては授業で教わりましたが、中枢神経や運動神経を含まない数値については考えませんでした。学年を越えて案を出し合い、試行錯誤しました。

計算結果は実際より速くなってしまいましたが、知識よりも大切なことも学びました。データの前提を確認すること、数値を求めるときは範囲に気をつけること、3,4人との対話で大人数を動かすことなどです。 理科を楽しむためにも数字と仲良くなりたいと思いました。

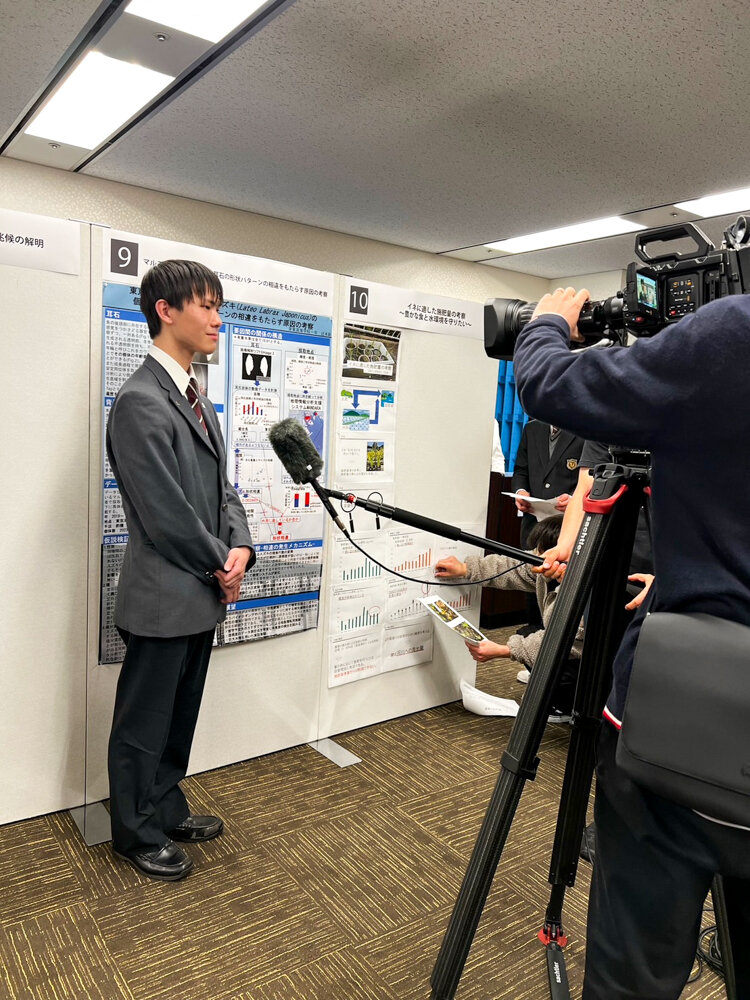

【理科研究部】マリンチャレンジプログラム全国大会に参加し、最優秀賞に輝きました。

理科研究部に所属している辻本君が「マリンチャレンジプログラム2022」に参加し、最優秀賞に輝きました。

《辻本君のコメント》

2023年3月5日に開催された「マリンチャレンジプログラム2022全国大会」にて口頭発表を行い、最優秀賞を頂きました。

本プログラムは、2022年3月より一年間を通して行われたものであり、その最後のフェーズとして今回の全国大会がありました。

まず、具体的な活動概要をご説明いたします。

本プログラムは、株式会社リバネス様、JASTO様、日本財団様の三社共同で行われているプログラムです。

主題は「海の未来に携わる中学生から高校生の研究者に助成金を出し、優れた研究と研究者を創出すること」。

形態としては助成金プログラムの形をとっていますが、実際は研究者育成のプログラムです。その具体的な内容は、本プログラムの目玉となる「研究メンターをつける」ということです。

採択されたチームは、実際に大学で学ぶ学生の方や研究所所属の研究者の方、大学教授など「本物の研究者」にご指導を頂けます。これによりチームは本物の研究が何かを知り、実践することができるのです。

先述した中間発表は所謂地方大会であり、北海道・東北、関東、関西、中国・四国、九州・沖縄の計5か所にてそれぞれ大会が行われました。そこで、書類審査と面談にて採択された40校が発表を行い、15校が選出され全国大会に進みます。

そして今回、2022年度マリンチャレンジプログラムの締めくくりとして全国大会が開催されたという形になります。

プログラム過程では、本当に様々なことを学ばせていただき、またそのご縁で「釣りビジョン」というテレビ番組の取材を受けさせていただきました。

一年間にわたるプログラムの集大成であった今回の大会では、息をするのを忘れるほどの集中と高揚のせいで、帰るときには激しい頭痛に見舞われるほどでしたが、濃密で楽しい一日でした。

他校の研究者の発表も、全国大会に出場するだけあって本当に優れており、それぞれ様々な疑問と好奇心がわいてくる素晴らしい発表でした。

同時に行われたポスターを使用しての交流会においても、他校の研究者の方々と交流を深めることができ、大変勉強になりました。

また、審査員としていらしていた研究者の先生方も、我々の研究に真摯に向き合い、またたくさんのアドバイスをいただき、大変勉強になりました。

審査員の方もおっしゃっていましたが、研究に順位をつけるということには違和感がぬぐえません。

今回の大会は楽しむことを最優先ということを目標に掲げ臨みましたが、それは勿論叶い、その上で賞をいただけたことは、私の研究の価値を認めてくださったということで本当に嬉しく、素晴らしい経験となりました。

私の研究はまだ途上であり、先には果てしない海が広がっています。

それを泳ぎ切り、謎を解き明かすのが今から楽しみで仕方がありません。

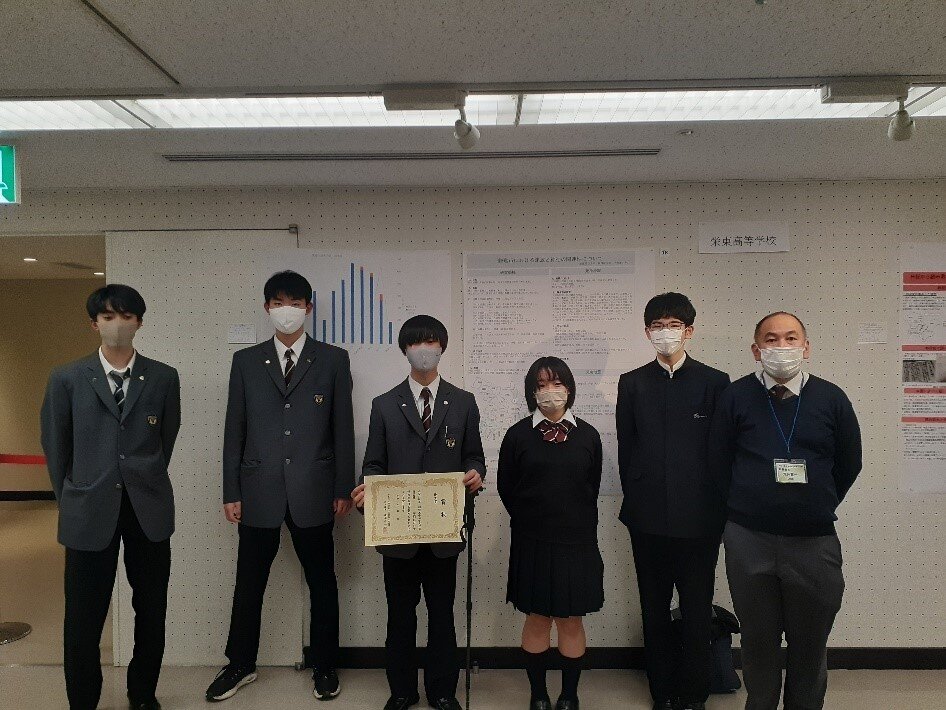

【理科研究部】第50回記念 埼玉私学文化祭 作品展 第1部への参加報告

11月22日(火)・23日(水)に、埼玉会館におきまして、作品展 第1部(書道・研究発表・生活文化・華道部門)がおこなわれました。

会場には各校の作品を発表した生徒をはじめ、一般の方々、発表者の友人・保護者・卒業生、さらに他部門(音楽祭や芸能祭)の生徒や先生方も来場下さいました。

部門の枠を超え埼玉県の私学が一堂に会する私学文化祭が、3年ぶりに実現した喜びを実感致しました。

本校の理科研究部は、研究発表部門に参加をしました。

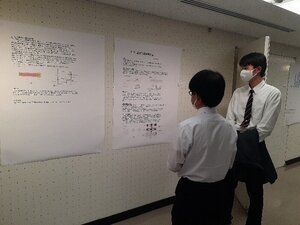

研究発表部門は、ポスター発表形式でおこなわれ、計31作品が展示をされました。

本校からは、高校2年の宇野澤さん、高校1年の辻本君・岩﨑君・檜田君、中学2年の徳田君が研究成果を発表しました。

生徒たちは、会場の案内表示の準備や作品展の受付等、私学文化祭の運営にも協力しました。

一般公開中におこなわれた研究発表部門内での交流会(ポスタータイム)では、このような発表の場が初めての生徒は最初のうち遠慮ぎみでした。

時間が経つにつれて、皆しだいに会場の雰囲気に溶け込み、一般の方や他校の生徒・先生方とコミュニケーションを深めることができました。

発表をした中学2年の徳田君のコメントです。

「私学文化祭は、自分にとって初めて対面での発表の場でした。対面ということで他校の生徒さんや、一般の方など様々な方からお話を聞けたり、研究の参考になるようなことを知ることが出来たりと、とても有意義な時間を過ごす事ができました。またこのような機会があれば参加したいです。」

ポスターの審査の結果、高校1年の辻本君の作品が、研究発表部門における第二席の「優秀賞」を受賞致しました。

発表者の生徒それぞれが、今回の発表の場で議論し合ったことやアドバイスを頂いたことも踏まえ、研究をさらに深化していくことを願っています。

11月14日(月)に音楽祭と芸能祭の開催で幕を開けた第50回記念私学文化祭は、12月27日(火)・28日(水)に、埼玉会館において、作品展 第2部(美術・写真部門)が開催され、今年度は幕を閉じます。

(私学文化祭HPのURLはこちら → https://shigakubunkasai.wixsite.com/saitama )

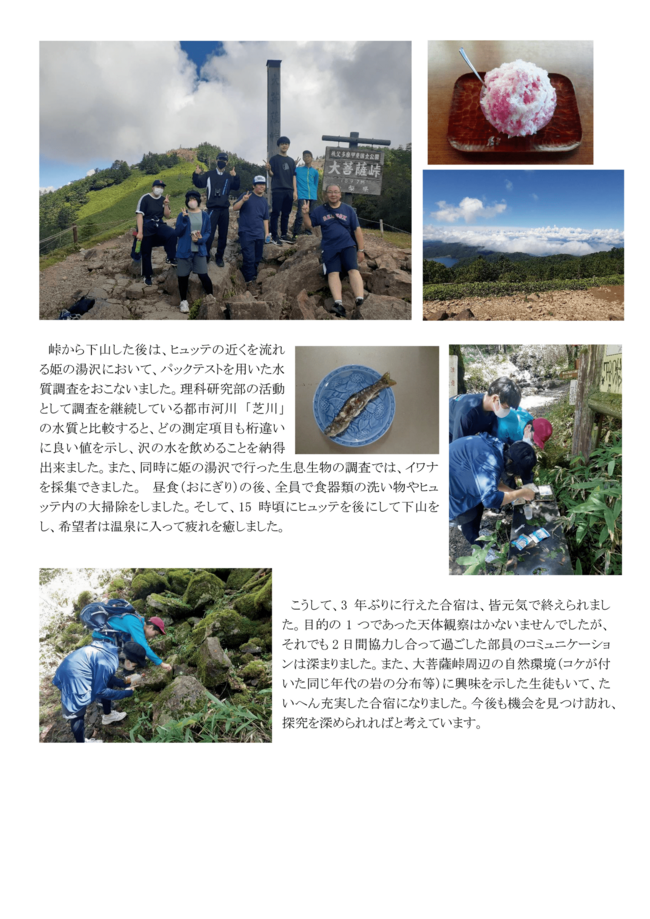

【理科研究部】山梨県 大菩薩峠へ1泊2日の夏合宿に行きました!

【理科研究部】卒業生による実験教室 「栄東ラボ(第1回)」を開催

この春に卒業をした42期生の宮﨑和至君(慶応義塾大学理工学部)・鈴木隆仁君(千葉大学文学部)が、卒業式の日(3月9日)に発案をしてくれた生徒対象の実験教室が、6月11日(土)の午後に開催されました。

2人ともそれぞれの大学生活が多忙な中、時間を作って、実験の計画や準備を少しずつ進め、何度か学校へ足を運んで予備実験や打合せを積み重ねてきました。そして、おかげさまで第1回目を実施できました。

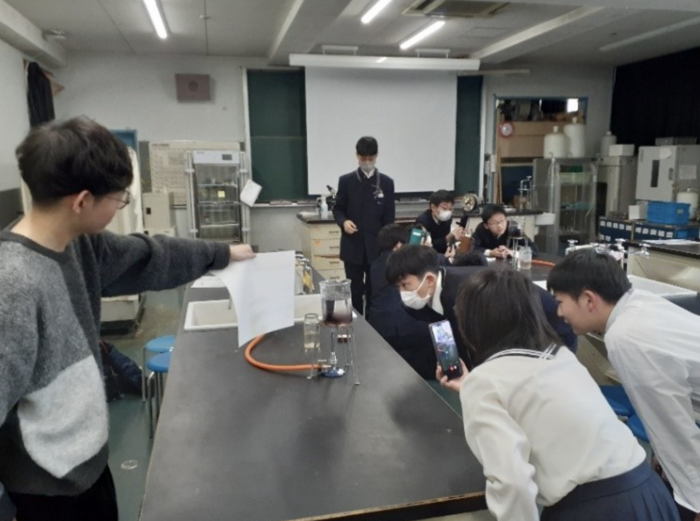

今回のテーマは「色の仕組みを解明しよう!」、中学3年生~高校3年生まで15人が参加をしました。

2020年度~2021年度は新型ウイルスの影響で、全国的に授業での実験室の利用も大きく制限され、今回参加をした生徒の多くが、本格的に実験に取り組むのは初めてあるいは久しぶりであったようです。

そのため、まずガスバーナーの点火を、1つ1つの操作を丁寧に確認し合いながら行いました。

卒業生の2人は、その部分から丁寧に生徒へ助言をしてくれており、安心して見守れました。

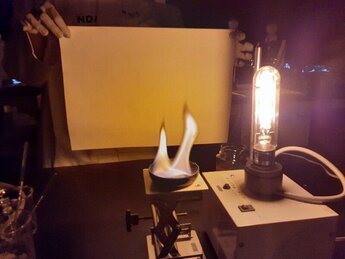

無事に点火出来ると、金属イオンの種類による炎色反応の違いを観察し、カメラで撮影をし、記録に残しました(左の写真)。

また、ナトリウムランプの光をNa(ナトリウム)の炎色反応に当てる実験(右の写真)では、多くの生徒が初めて目にする興味深い結果を観察出来ました。

実験毎に、生徒たちは各現象が起こる仕組み(光が出る原因や電子の軌道とエネルギーの関係等)について積極的な議論をし、グループ毎に議論したことを発表し合いました。

それから、宮﨑君から原理が説明されました。いずれも、深くは大学で学ぶレベルの話でしたが、参加をした中学生・高校生ともに、持ち合わせている知識や思考力をもって理解しようと一生懸命取り組んでいる姿が印象的でした。

早速、次回(第2回)の開催について、卒業生たちが計画を進めてくれており、この先の展開が楽しみなところです。

このような生徒たちにとって貴重な体験の場を発案・実現して下さった卒業生と、実施に向けてご協力頂いた先生方に深く感謝を申し上げます。

(理科研究部 顧問 荒井賢一)

【理科研究部】学術論文のレビューにチャレンジ!

高校3年の五十嵐哲君が、高校1年生の時から興味を持った「蜘蛛の糸」の研究をテーマにした学術論文のレビューにチャレンジしました。

レビューとは、学術論文1本を、それに記述されている文献も含め読み解き、「要点」と「レビュアー(五十嵐君)自身の考え」を論述したレポートです。大学入試に向けた勉強と両立しながら、ようやく完成致しましたので、紹介させて頂きます。

『論文『クモの糸の不思議』のレビュー』をご覧下さい。ここで学んだことは、来年の春に大学へ入学後の研究に活かされると確信しております。

【理科研究部】芝川清掃活動調査の報告

【理科研究部】2019 年度 文化祭の見どころ(3 点)

①体育館でのプレゼンテーション 6月8日(土)12時30分~(45分間)

昨年度取り組んだテーマ「伊豆半島の津波と地名(歴史地震を学ぶことの重要性)」・「学校の横を流れる芝川の歴史」に関する成果を、研究経験の豊富な高校3年生が語ります。

← 昨年度の文化祭(体育館)

← 昨年度の文化祭(体育館)

②化学実験室および物理実験室(第2校舎の3階)でのサイエンスショー

中学1年~高校3年の部員が、化学(ルミノール反応等)・物理(静電気等)の各分野の実験を多数準備しております。体験型の実験も必見です。

← 昨年度の文化祭(化学室)

← 昨年度の文化祭(化学室)

③各種研究成果のポスターセッション(第5校舎2階 5201教室)

最近の各種学会や私学文化祭などで発表をしたポスターが勢ぞろい。「未曾有の震災をもたらした1923年関東地震の埼玉県内に残る記録」、「本校に設置している地震計(強震計)データの解析結果」、「空気抵抗の実験レポート」、「栄東校内の昆虫調査」等々。昆虫の標本も展示します。ポスターを見ながら、部員が丁寧に分かりやすく解説をします。

↑ 学会でのプレゼン(第35回歴史地震研究会、2018年9月、大分市)

3つの「十分」を心がけて、毎日準備を進めております。

中学・高校 理科研究部員の日頃の活動成果を、ぜひご覧下さい。

【理科研究部】学会(日本地球惑星科学連合2019年大会)への参加報告

高校1年生の部員が、幕張メッセで開催された地球科学関連の学会でプレゼンとポスターセッションをしました。

その後、NASA ・JAXA によるプログラムに参加しました。

詳しくは、理科研究部 学会(JpGU2019)参加報告をご覧ください。

【理科研究部】2019 年春「天体観測」合宿の報告

大菩薩峠での親睦会実施

強震計で観測した平成24年12月7日に発生したM7.3の地震の記録(地震波形)【理科研究部】

理科研究部では、独立行政法人 科学技術振興機構より支援を受けるサイエンス・パートナーシップ・プロジェクト(SPP)において、「地震の研究」を進めています。「埼玉県に被害をもたらした歴史地震」、「リアルタイム地震観測」の2つのテーマに取り組んでいて、SPPの助成金を利用して地震計(強震計)3台を購入しました。今後、校内の3地点に設置をする計画です。それに先立ち試験的に連続観測をしていた12月7日17時18分頃、三陸沖を震源とするM7.3の地震が発生しました。その地震波が明瞭に記録されましたので、理科研究部員による分析の結果を含めて紹介します。

P波到達 17時19分35秒

S波到達 17時20分22秒(初期微動継続時間 47秒)

気象庁により、震源に最も近い観測点で地震波を探知してから6.6秒後の17時19分5.2秒に緊急地震速報が発表されました。

私たちの観測結果から、栄東中学・高等学校には、緊急地震速報が発表されてから約30秒後に地震波(P波)が到達しています。初期微動がかなり長く(47秒間ほど)続き、その後にS波が到達して主要動(大きな揺れ)を感じました。P波が到達してから、約2分間(結構長い時間)揺れを感じていたことになります。

大森公式(震源までの距離が遠いほど、初期微動継続時間が長い)を用いて、震源までのおよその距離を求めてみると350kmになります(地表付近のP波の伝わる速さを5km/秒、S波の伝わる速さを3km/秒として計算した場合)。

平成24年12月10日 栄東中学校・高等学校 理科研究部

特別活動

カテゴリー

アーカイブ

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (3)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (2)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年1月 (1)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (1)

- 2016年12月 (3)

- 2016年5月 (1)

- 2016年3月 (8)

- 2015年4月 (2)

- 2014年9月 (1)

- 2014年3月 (1)

- 2013年3月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2013年1月 (1)

- 2012年12月 (2)

- 2012年6月 (10)